エタノール摂取はヒト以外でも日常的な行動!

~ただし摂取する目的はヒトとは別?~

ナレッジ

目次

お酒を飲む、つまり「エタノール (C2H6O) 」を日常的に摂取する動物はヒトだけであると長年信じられてきました。エタノールは細胞毒性を持つ事を考えれば、あえて好んで毒物を摂取する行為をする合理性が見いだせなかったことがその理由の1つです。ただし長年の研究の積み重ねにより、動物がエタノールを摂取する機会はそれほど珍しくない可能性も示されてきました。

エクセター大学のAnna C. Bowland氏などの研究チームは文献資料を100本以上調査し、ヒト以外の動物とエタノールの関係性について総合的な調査を実施しました。その結果、ヒト以外の動物でもエタノール摂取は日常的な出来事であり、エタノールを含む食物を積極的に選んでいる動物も珍しくないことが示されました。

ただし、エタノールを摂取する理由は、どうやら酔いたいわけではないようです。

日常的にエタノールを摂取しているのは果たしてヒトだけ?

お酒を飲む動物、言い換えればエタノールを日常的に摂取する動物はヒトだけである、という考えは長年信じられてきました (もっとも、筆者は下戸なのですが......) 。時々、発酵した果物を食べ、動物が酔ったかのような行動をする逸話はいくつもありますが、これらは報告が稀であるため、珍しい偶発的な出来事であると考えられてきました。

文化的・医学的なお酒の評価は別にして、エタノールを含めたアルコール類の多くは細胞毒性があることが知られています。エタノールを無毒化するための酵素を多くの生物が持つ事は、多くの生物においてエタノールは毒物であると認識されている事を示していると思えることからも、あえてエタノールを日常的に摂取する動物はヒトだけである、と考えるのは無理も無いかもしれません。

しかし長年の研究を総合的に見ると、エタノールと動物の関係性はそれほど単純ではないことが徐々に明らかとなってきました。

まず、植物が生産する多くの毒物と異なり、エタノールは「酵母 (Saccharomyces cerevisiae) 」によって生産されます。発酵し熟した果物は酵母の活動によって高濃度のエタノールが含まれることで知られていますが、酵母は新鮮な果物や花粉にも含まれています。従って、果実や花粉を食べる動物は、日常的にエタノールを摂取しているのかもしれません。

また、エタノールを代謝するために必要な酵素をコードしている遺伝子の研究により、興味深い傾向が見られることが分かってきました。かつての限定的な研究では、ヒトに近い霊長類であるチンパンジーやゴリラが、それ以外の樹上生活を送る霊長類よりエタノールの代謝能力が高いことが知られていました。これは地面に落ちた、熟してエタノール濃度の高い果実を摂取する機会が増えることに対する適応ではないかと考えられてきました。

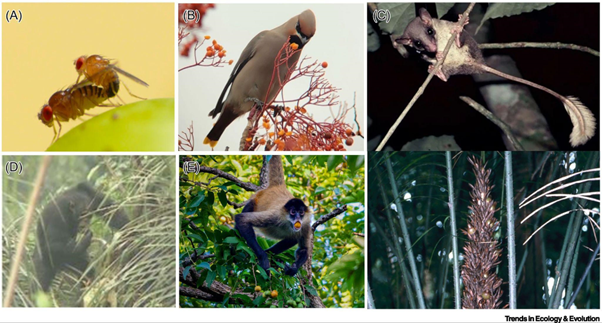

しかし研究が進むと、アイアイ (霊長類) やツパイ (霊長類に近い哺乳類) などの樹上生活を送る哺乳類、コウモリや鳥類のようなヒトからかけ離れた動物でもエタノール代謝能力が高い動物が見つかるようになりました。これらの動物はなぜエタノール代謝能力が高いのでしょうか?

さらに、エタノール代謝能力の進化も問題になります。エタノール代謝能力は酵母が出現するはるか前から存在しましたが、代謝経路の微調整が約1億年前に起きたらしいことが分かっています。この時代は白亜紀であり、果実をつける顕花植物が出現した時期と重なります。果実の出現とエタノール代謝能力の変化の時期が一致している事は、熟した果実のエタノール濃度が高い事を考えれば偶然ではないでしょう。

ヒト以外の動物でも日常的にエタノールを摂取している!

エクセター大学のAnna C. Bowland氏などの研究チームは、エタノール代謝に関連する文献資料を100本以上調査し、ヒト以外の動物とエタノールの関係性について総合的な調査を実施し、結果をまとめました。

まず、世界の様々な植物の果実を検討すると、濃度は様々ながらも、セイヨウナナカマド、ナツメヤシ、ハマナスなど、かなり多くの植物の果実にエタノールが見つかりました。多くは0.2%未満の低濃度ですが、熟した果実では数%以上、最高では10.3%もの濃度が記録されました。また、哺乳類に食べられる事が多い果実は、鳥類に食べられる事が多い果実と比べると、濃度が高い傾向にあることが分かりました。ヒトよりエタノール代謝能力が低い動物が数多くいることを考えると、低濃度のエタノールでも十分に影響を及ぼす可能性があります。

また、様々な動物のエタノール代謝能力を調べて見ると、エタノール代謝能力が高い動物は、果実や花粉を食べる傾向が高いことが分かりました。極端な例としてショウジョウバエの仲間が知られており、腐敗した果実、つまり高濃度のエタノールが含まれる環境で繁殖します。ショウジョウバエは耐性が高く、最大で15%のエタノールにも耐えることが知られています。またミツバチは、同じ働きバチであっても、花粉を採集する個体はエタノール代謝酵素を持つ一方、巣の中で子育てをする個体は酵素を持たないことが知られています。

さらに、樹上生活を送るツパイやアイアイ、飛んでいるために地面の食べ物を滅多に食べないコウモリも、エタノール代謝能力が高いことがわかっています。特にツパイは、ヒト以上に高度な代謝能力を持つ事で知られています。

アイアイは、野生環境での観察により、これまでは昆虫ばかりを食べていると考えられてきました。しかし実験環境では、昆虫ではない果実なども食べ、特にエタノール濃度が高い食物を好むことが観察されています。そしてアイアイも、高度なエタノール代謝能力を持っています。生きた昆虫にエタノールはほとんど含まれていないことを考えると、まだ十分に観察されていないだけで、アイアイはエタノール濃度の高い果実などを食べている可能性が考えられます。

ツパイもアイアイも、共通するのは樹上生活を送っているという点が重要です。酔った状態での木登りが危険なのは明らかであり、エタノール代謝能力が高いことは、速やかに酔いを醒ますための必要な能力だと考えられます。

これらのことを総合的に考えると、エタノールを日常的に摂取している動物はヒトだけである、という考えは、人間中心的な古い考えであるようです。

エタノール摂取目的は違うかもしれない?

ただしいずれにしても、エタノールは潜在的に毒物であること自体に変わりはありません。動物はなぜ、毒物であるエタノールを含む食物を食べるのでしょうか?Bowland氏らは、今回の研究だけでは結論を出せないとしながらも、いくつかの仮説を提唱しています。

まず1つ目は、エタノールが食物の高い栄養価や、食物そのものの存在を示しているという説です。エタノールは酵母の活動で生産されるため、エタノール濃度の高い食物には、糖分などの栄養素やエネルギーが豊富に含まれていることになります。

また、エタノールそのものもエネルギー源となります。エタノール代謝能力を高め、毒物であるエタノールを含む食物を食べても平常を保てることは、他の動物との生存競争の上で有利になる可能性があります。また、エタノールの匂い自体が食物の存在を見つけるのに役立つかもしれません。

2つ目は、エタノールの薬効に期待しているという説です。アルコール消毒があるように、エタノールはウイルスや細菌に対して有害であり、裏を返せばエタノールの多い環境では有毒なウイルスや細菌が繁殖している恐れが低下し、それだけ感染症に対して安全である可能性があります。植物の花粉に酵母が存在するのは、植物に感染するウイルスや細菌を殺菌するエタノールを生産してくれるからだ、という共生関係を指摘する説があることを踏まえると、十分に考えられる仮説です。

また、ショウジョウバエの幼虫は寄生バチに寄生されるとエタノール摂取量を増やす生態が知られています。こちらは十分に調査されていませんが、これもエタノールの薬効に期待した行動である可能性があります。

3つ目は、認知機能の変化を期待しているという説です。ヒトでも酔っぱらえば行動が変化しますが、数種類のハエや齧歯類(ネズミなどの仲間)の観察では、エタノール摂取前と後では交尾する相手の選択や交尾の成功率が変化することが観察されています。ヒトなどの高度な社会性を持つ動物ではより複雑な状況が考えられるので一概には言えないものの、同様のシステムが残されている可能性はあります。

これまで、動物のエタノール摂取に関する研究は、ヒトを中心に据えて研究されており、生態が全く違うヒト以外の動物に単純に当てはめることはできません。いずれの説を検証するにしても、今後の研究ではヒト以外の動物でもエタノール摂取は日常的に行われているという前提の下で研究する必要があるでしょう。

また、もし1つ目の仮説が正しければ、長年提唱されてきた「酔っぱらったサル仮説 (Drunken monkey hypothesis)」と呼ばれる仮説を部分的に支持することになります。なぜヒトは他の動物と比べて高いアルコール代謝能力を持つのか?それだけでなく、日常的にお酒を好むのはなぜか?それは、栄養価が高いという理由で、エタノール濃度の高い(熟した)果実を食べていた祖先の霊長類の特徴を引き継いでいる、と主張するのがこの仮説です。

いずれにしても、ヒトとそれ以外の動物では、エタノールの摂取目的は異なるようです。

お酒を飲む多くのヒトは「酔いたいが、カロリーはあまり摂りたくない」と考えるでしょう。一方でヒト以外の動物は「カロリーは摂りたいが、酔いたくない」と正反対に考えているようです。酔っぱらえば足元がふらつくように、動物が酔ったまま木に登ったり飛行したりすることが危険なのは誰の目にも明らかだからです。

参考文献

Anna C. Bowland, et al. "The evolutionary ecology of ethanol". Trends in Ecology & Evolution, 2024. DOI: 1016/j.tree.2024.09.005

Cell Press. (Oct 30, 2024) "Alcohol consumption among non-human animals may not be as rare as previously thought, say ecologists". Science Daily.

Jess Cockerill. (Nov 1, 2024) "Alcohol Consumption Is a Lot More Common in Animals Than We Knew". Science Alert.Christina J. Campbell, et al. "Dietary ethanol ingestion by free-ranging spider monkeys (Ateles geoffroyi)". Royal Society Open Science, 2022; 9, 3. DOI: 1098/rsos.211729

サイエンスライター

彩恵りり Rele Scie

「科学ライター兼Vtuber」として、最新の自然科学系の研究成果やその他の話題の解説記事を様々な場所で寄稿しています。得意分野は天文学ですが、自然科学ならばほぼノンジャンルで活動中です。B-angleでは、世界中の研究成果や興味深い内容の最新科学ニュースを解説します。